Londra, 1560. Elisabetta è sul trono da un anno, e la situazione dell’Inghilterra è difficile, fra tensioni interne, minacce esterne ed una economia allo stremo.

È necessario rinsaldare il ruolo della corona, e quale espediente migliore che sottolineare il legame fra i Tudor, dinastia gallese, con il gallese Arthur Pendragon, sovrano leggendario e figura quasi messianica?

Per tramutare Londra nella nuova Camelot è necessario ritrovare le ossa di Artù, scoperte quattro secoli prima nella cattedrale Glastombury, e perdute da almeno una generazione.

Ossa che hanno sempre portato solo problemi, per quattro secoli.

Ma chi potrebbe ritrovare le ossa di Artù?

Il dubbio onore cade su una improbabile coppia di investigatori: il dottor John Dee, matematico e astrologo, un uomo sospeso fra scienza e superstizione, tanto apprezzato all’esteroi quanto chiacchierato in patria, e il suo ex allievo Robert Dudley, aristocratico cialtrone e gozzovigliatore e, si dice, amante della regina.

Ma a Glastombury c’è molto di più, ad attenderli, che le ossa di un vecchio re morto.

Phil Rickman è un popolare autore inglese con alle spalle un paio di serie di indubbio successo (ne riparliamo magari lunedì) e quello che io considero uno dei migliori rural horror che mi sia capitato di leggere.

Phil Rickman è un popolare autore inglese con alle spalle un paio di serie di indubbio successo (ne riparliamo magari lunedì) e quello che io considero uno dei migliori rural horror che mi sia capitato di leggere.

The Bones of Albion è una sporadica uscita in ambito storico per uno scrittore che ha fatto dell’Inghilterra contemporanea lo sfondo per i suoi polizieschi sovrannaturali e per i suoi horror tout court.

Ed è una piacevole sorpresa.

Presentato come un estratto delle memorie private di John Dee – senza gli orpelli, i codici e le analisi che caratterizzano i suoi scritti piubblici, come Dee stesso osserva – il romanzo fila veloce, dalle strade lorde di Londra alla campagna britannica che pare un mondo alieno e inospitale, e nel quale si annidano minacce che né Dee né Dudley anticipano o sono pronti ad affrontare.

Rickman accoppia una solida ricerca storica a una solida caratterizzazione, e usa uno strano inglese che è assolutamente moderno, ma richiama i toni e i ritmi dell’inglese di Shakespeare.

Il libro perciò si legge veloce, senza particolari intoppi, ma lascia una certa suggestione di antichità che serve lo svolgimento e lo arricchisce.

La coppia Dee/Dudley è divertente, e contrappone l’uomo di scienza (che ha rschiato il rogo e ancora ha degli incubi a riguardo) e l’uomo d’azione (zeppo di volgarità e cinismo, destinato – ci dice la storia – al patibolo per sfacciataggine).

Al margine si muovono personaggi che chi bazzica la storia elisabettiana conosce bene, dall’inaffondabile William Cecil (un politico consumato e trasformista) a Francis Walshingham (giovane e già terrificante) alle dame di corte della regina, alla regina stessa, vista come una promessa per il futuro e un rischio al tempo stesso.

Forse il John Dee di Rickman è un po’ troppo scienziato galileiano, hanno detto alcuni, ma Rickman sottoscrive evidentemente la teoria secondo la quale il buon dottore fu un uomo votato alla conoscenza, al quale la marmaglia puritana attribuì un’aura malevola del tutto ingiustificata.

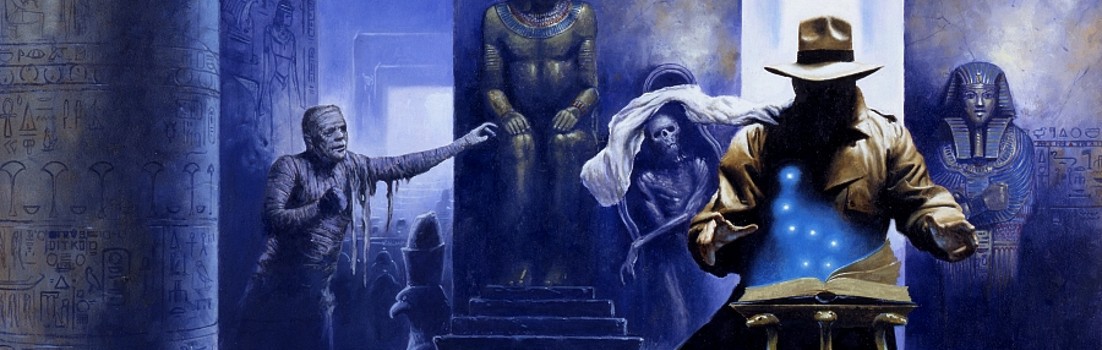

Un buon libro per cambiare ritmo, una miscela di mistero storico, folklore, indagine poliziesca, e avventura alla Indiana Jones (beh, ok, un Indiana Jones elisabettiano), ci sono modi decisamente peggiori per passare qualche ora insonne in questo gelido inverno.

16 dicembre 2016 alle 9:56 AM

Molto interessante. Sono molto curioso su come sia stato trattato il tema della lingua. Ne hai accennato un po’, potresti essere più specifico? Si tenta in qualche modo di giustificare la scrittura moderna oppure il problema viene semplicemente accantonato senza troppi problemi?

16 dicembre 2016 alle 11:02 AM

La narrazione è in prima persona, e vediamo la storia dal punto di vista di John Dee – per cui il tono è quello dell’uomo di cultura, ma gli anacronismi sono modulati.

Nel senso che nei passaggi descrittivi usa uno stile più arcaico, specie nella costruzione delle frasi, per cui suona molto elegante e antico.

Quando si passa ai dialoghi o alle scene più concitate, la struttura è nettamente più moderna. E Dudley, che è un cialtrone ribaldo, ha un frasario da bettola assolutamente meraviglioso.

Vedi il brindisi…

“To London – the New Camelot.”

“Streets full of thieves and whores and beggars, and a river full of shit?”

16 dicembre 2016 alle 12:58 PM

Dall’esempio che fornisci, il turpiloquio utilizzato sembra simile a quello di ASOIAF – o almeno quello di A dance with Dragons, l’unico che io abbia letto in inglese. In effetti, sarebbe interessante sapere in quanti modi vengano utilizzati gli arcaismi nella letteratura fantastica – dal linguaggio aulico di Tolkien a quello volutamente iper-complesso di Gormenghast e via dicendo.

E’ Natale, siamo tutti più buoni…un bel pork chop express in regalo? *shameful begging mode: on*

16 dicembre 2016 alle 1:41 PM

No.

16 dicembre 2016 alle 2:16 PM

Ci ho provato, e ho fallito. Come diceva Homer Simpson, la lezione è: non tentare mai! 😀

16 dicembre 2016 alle 1:55 PM

Plot interessante; come del resto interessante e affascinante la figura di John Dee che, se non erro, tratteggiasti a suo tempo nel racconto inserito in Ucronie Impure. Ciao ciao

16 dicembre 2016 alle 2:04 PM

Io e John Dee abbiamo una storia lunga e complicata 😉